Lybe Leser,

wo wart ihr letzte Woche? Ich will

jetzt keine konkreten Zahlen nennen, da diese bei Blogs wie diesem

ausnahmslos armselig ausfallen, aber bei der zweiten Ausgabe des

SPEKTAKEL

USA! haben so wenige geklickt, wie das letzte Mal so niedrig bei

der großen DC-Berichterstattung

im August. Erinnert ihr euch noch alle an diese magische Zeit?

Offensichtlich nicht bei der nachweisbaren Abwesenheit. Hat der

Filmfreund dieser Tage etwa die Schnauze voll vom guten alten

ehrlichen und verzweifelt abgeranzten Amerika, das sich in den

Facetten jener Zelluloidwerke zeigt? Dabei war dieser Tage doch die

dritte Debatte zur Präsidentschaftskatastrophe in Aussicht, also kann von

irrelevanter Berichterstattung eigentlich kaum die Rede sein –

what's going on?! Natürlich kann ich mir vorstellen, woran

sich die starken Gefälle in manchen Wochen erklären lassen, wenn

ich mir so die Statistiken und Suchbegriffe angucke, anhand derer

auch viele Italiener, Amerikaner, etc. zuschalten, während die

Deutschen vor allem nach den perversesten Begriffen schlechthin

suchen und hier mehr oder weniger fündig werden. „Devote

Haltung“, „Coming of Age Filme mit Jungs Masturbation“,

„Bruce Lee Todesfoto“ - das sind nur einige sexy Beispiele

an Google-Eingaben, welche hier die Klicks bringen und

verstärkt nahe legen, dass der Großteil der Leserschaft wegen der

schönen bunten Bilder, weniger wegen meiner inhaltlich

brisant-geilen Schreibkünste an Ort und Stelle aufläuft. Ich kann

es keinem verübeln, aber was soll ich aus diesem Feedback

herleiten? Und vor allem: Warum bin ich noch immer so furchtbar dumm,

kein Geld aus meinen Ressourcen zu schöpfen? Tja, da ich nicht rein

auf Porno umsteigen möchte und trotz meiner unverkennbaren Affäre

mit den USA nicht alles auf englisch niederschreiben will, wird die

Entscheidung schwierig, ob eine Neuerfindung stattfinden muss oder

mir schlicht egal sein kann, was ich dem Leser vorsetze. Ich denke,

eine gesunde Kombination aus beidem dürfte die Lösung bringen – auf den Punkt genau, damit sich auch niemand um

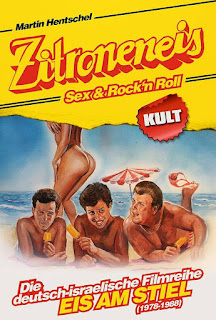

seine kostbare Zeit geprellt fühlen muss. Ich versuche mich mal ans Umstellen, in der Zwischenzeit könnt ihr ja in Martin

Hentschels neues Buch zur Eis-Am-Stiel-Reihe, „Zitroneneis, Sex

und Rock 'N Roll“, rein lesen, das vor kurzem auf Amazon

erschienen ist.

Kostet € 19,99, ist 382 Seiten dick

und bietet eine unvergleichlich umfassende Chronik zu jenen

deutsch-israelischen Produktionen, die von den Siebzigern an bis zu

den späten Neunzigern für frivolen Coming-Of-Age-Spaß mit

sexgeilen (vielleicht sogar masturbierenden) Jungs gesorgt hat.

Biografien, Interviews, Infos zu Trittbrettfahrern, zahlreiche

Behind-The-Scenes-Unglaublichkeiten und seltene Abbildungen

vervollständigen das Bild für jeden Fan, der die ganze nackte

Wahrheit auch vertragen kann. Wer im Jahre 2016 lebt, hat manchmal

eben keine andere Wahl.

Aber keine Sorge, manch Jahr wie z.B.

2001 war auch nicht gerade die Krönung der Leichtigkeit, so wie

einige Krisen aus jener Zeit bis heute noch nicht überwunden wurden.

Ganz recht, ich rede von Jon Favreaus erster Regiearbeit fürs Kino,

„Made“. Letzte Woche schon nach meiner Sichtung von

„Swingers“ befürchtete ich die Begegnung mit einem

weiteren kultverdächtig dialoggeladenen Ableger der

Scorsese/Tarantino-Tradition, der sich seinem Infantilismus nicht

ansatzweise so bewusst ist wie z.B. Eli Roths Kurzer „Restaurant

Dogs“ (1994) – und, wer hätte es geahnt, Favreau war wieder

mal ganz er selbst. Dabei mangelt es ihm gar nicht mal an Vorteilen,

so wie sich sein Narrativ - um zwei in den Mechanismen der Unterwelt

herumgereichten Boxern voller Geldsorgen - von der Hommage abgrenzt

und scheinbar weniger behauptet vom Lauf der Welt phibrosophiert,

stattdessen aber nun belanglos in der Faszination zum gefährlichen Gangster-Gestus

herumeiert. Buddy Vince Vaughn vermasselt ihm mit großer Fresse wie

gehabt oftmals die Tour, aus der Dynamik entwickelt sich für den

mitgehangenen wie mitgefangenen Zuschauer sodann die Art turbulente

Nacht, bei der so unbeholfen oft der harte Macker markiert wird, dass

der Film sich im Kern eben immer wieder von vorne aufdreht und daraus

schlussendlich einen moralischen Kodex unter wachsenden Kerlen zu

destillieren glaubt. Wenn man mit P. Diddy durch Clubs marschiert, mehrmals die

ganzen „Faggots“ von sich abgrenzt und untereinander wie

die gesamte Kundschaft einer Bostoner Bar kabbelt, ist's doch noch

etwas weit bis zum liebenswerten Charakterbezug, doch wenigstens

bleibt noch soviel Selbstreflexion, dass Vaughn als vermeintlicher Womanizer stets die Arschkarte zugereicht bekommt und sich allesamt letzten Endes auf das

Erziehen eines kleinen Mädchens konzentrieren – inklusive

drolligen Malkursen und Umarmungen. Seitdem ist Favreau auch mehr der

Kinderfreund unter seiner Generation an Kollegen geworden,

schließlich kann man von diesen mehr lernen, als von der hier

geballten Versager-Macho-Attitüde, die u.a. Famke Janssen als

zentrale Frau zur Stripperin und somit schlechten Mutter stilisiert. Ganz

schön kapital versumpft.

Erheblich aufregendere Minuten

verbringt man hingegen mit Shun'ya Itôs „Curse of the Dog God“

aka „Inugami

no tatari“ von 1977.

Die japanische Gruselgeschichte voll moralischer Bange ist vielfach

auf den Hund gekommen und allein deshalb schon sehenswert, bietet

aber auch kulturbedingt überschäumende Wellen der Gnadenlosigkeit,

sobald drei rücksichtslose Uran-Kapitalisten den kleinen Akita eines

noch kleineren Jungen überfahren und nacheinander vom titelgebenden

Fluch heimgesucht werden. Neben der Belagerung durch zig Schäferhunde

ist oftmals Seppuku angesagt, nachdem jeder spontan der

Unterlicht-Seuche verfällt, die mit ein bisschen Make-Up,

Schatten und Farbtemperatur filmtaugliche Krankhaftigkeiten

stilisieren kann, in jener „Exorzist“-geschwängerten Ära

der Besessenheit aber alsbald auch von ihren Herzdamen übernommen

wird, deren Opferbereitschaft sich zudem gerne von der

Dorfgemeinschaft betatschen lässt. Itô-san, Regisseur der

„Sasori“-Reihe, macht in der sozialen Gefangenschaft der Frau schließlich keinen Halt vor

exploitativen Eindrücken, holt Brüste raus und fährt maskierte Räudenbiker

zur Drangsalierung zwischen Fluss und Klippe auf, anhand dessen natürlich

bewusst wenig Ehre fürs männliche Geschlecht übrig bleibt.

Jenes hat

ja auch schon Natur, Religion und Hochzeitsriten beleidigt sowie Familienbanden getrennt, kriegt dafür explosive

Unfälle zu spüren, schlägt im Gegenzug aber mit abergläubischen

Racheaktionen zurück, die allerdings noch üblere Geister aus dem

Wind des Waldes heraufbeschwören. Die Effekte steigern sich Richtung

Finale sodann mit unglaublichen Eindrücken, fliegenden Hundeköpfen und

bisher verheimlichten Familienmitgliedern ins melodramatische

Schauerstück, bis das kleinste Mädel der Familie mit roter Robe

durch die Nacht springt, grell attackiert sowie mit übler Zunge

spricht, ehe der Antiheld ganz nach dem Formate Vater

Karras' die Schuld auf sich nimmt. Das Feuer unterm Arsch hört danach aber

gewiss nicht auf, weiß man ja schon aus „Jigoku“

- an dessen Tempo, Stilsicherheit und Zeremonien der Doppelmoral

erinnert der Film hier sowieso, obgleich der Faktor des Umgangs mit

der Atomkraft hier einen Zusatz kritischer Belehrung darstellt,

genauso einige Bremsschwellen im Spannungsbogen hinterlässt, wenn Itô-san manchmal

zu konventionell Schuld und Sühne abarbeitet. Doch wenn er mal

entschlossen im Blut herumstochert, ist der rote Geysir mit voller

mystischer Pumpkraft in die kalte Schnauze des Zynismus gerichtet.

Bleiben wir asiatisch, aber etwas

problematisch, um mal wieder bei Tsui Hark vorstellig zu werden,

dessen erste drei Teile der „Once Upon a Time in China“-Reihe

wirklich eine Probe der Ambivalenz darstellen, erst recht wie ihr

Regisseur politisch steht. Klar, man muss wirklich nicht alles am

Kino politisieren, aber in diesem Fall wird es schon trotz aller kultureller Schönheit nach wenigen Minuten unumgänglich.

Chinesische Filme, insbesondere solche Action-orientierten im historischen Rahmen, haben

irgendwie immer etwas Nationalistisches und Xenophobes an

sich, wenn dann auch noch von ikonischen Helden wie Ip-Man und Co.

die Rede ist – man braucht seine Fühler auch gar nicht mal so weit

ausstrecken, um jene Tendenzen bei Werken von Jackie Chan, Wang Yu

oder gar Bruce Lee festzustellen, wo vor allem Japaner dem zweiten Weltkrieg wegen allerorts zum Abschuss freigegeben werden. Dennoch sind die Plattitüden jener

Ideologien im ersten Teil der von Jet Li verkörperten

Wong-Fei-Hung-Abenteuer expliziter als der gewöhnliche Antagonismus zum Westen sowie eine gesteigerte Liga der Widersprüche, wenn

sich Harks Regie mit enorm visueller Aufregung dem

Zuschauer von außerhalb öffnet, in der Anwendung internationaler Techniken jedoch schamlose

Propaganda austeilt (immerhin um ein Vielfaches stimmiger und

beherzter als „Die letzte Schlacht am Tigerberg“). Plumpe Gwailo-Stereotypen, konstruierte Horror-Szenarien und gleichsam deftige Entmystifizierungen der pazifischen Nachbarn als Hort der Folter lassen

sich keineswegs einfacher entschuldigen, wenn man auch vom reellen

Rassismus und Kolonialismus der Besatzer weiß – so sehr

treibt Hark den Hass auf die Spitze, dass er die Melodramatik der

Heimatehre noch freiwillig dazu addiert und stets betonen lässt, wie

der Verlust der eigenen Sprache und Kultur schon von Vornherein bejammert, insofern auch bekämpft werden muss.

Die ideologische Schiene ist eben zu hardcore auf rechte Anbiederung und manipulatives Kalkül aus, geradezu kongruent energisch zum visuellen Ereignisreichtum aufwendigster Sorte - ein großzügiges Budget vonseiten Golden Harvests weiß sich zu nutzen. Jackie Cheung z.B. kehrt zwar mit dem perfekten Umgang der englischen

Sprache zurück, stottert seine Muttersprache aber nur schwer an der

cartoonhaften Trottelfigur vorbei, was Wong Fei Hung wenigstens noch als verbesserungsfähig toleriert und gegenüber absoluten Räuden verteidigt. Tante Yee (Rosamund Kwan)

wird das Leben ihrer Kamera sodann wichtiger im Angesicht eines

Großbrands als der traditionelle Fächer, der abgefackelt als Symbol

brachliegen muss, um Jet Lis Charakter auch endlich mal zu einem Ausbruch gesteigerter Wut zu verhelfen, obwohl sie eigentlich in ihn verschossen ist. Seine Darbietung ist leider größtenteils eher stoisch in der selbstverständlichen Weisheit denn wirklich dreidimensional definiert, lebt wie vieles am Film erst in der Akrobatik des

Lokalkolorits auf und hat daher narrativ enorme Schwierigkeiten, einen neben der beeindruckenden Kampffähigkeiten am Ball zu halten. Kurioserweise scheint er zur zweiten Hälfte

hin sowieso mehr nur im Geiste anwesend zu sein, sobald Verräter unter den

Weißen und Kollaborateure aus einheimischen Schutzgelderpressern eine

Massenverschleppung von Frauen zur Zwangsarbeit nach Amerika

konzipieren, vorher schon die vermeintlich gefährliche Bevölkerung

dezimieren und dabei noch von einem scheinbar unzerstörbaren Kung-Fu-Meister

angeleitet werden. Irgendwie gerät der Film eben so episch bei all diesen Strängen, dass er zeitweise seinen roten Pfaden verliert, verwirrt um die nationale Identität

wettert, dann aber wieder einen gütigen Priester von außerhalb

präsentiert, mit westlichen Klamotten kokettiert und schließlich in

seinen besten Szenen noch als aufreizendes Wirework-Showcase

herausstechen kann. Davon mal ab ist das Titelthema ein regelrechtes Ohrwürmchen im Chorus unentschlossener Signale.

Wie wankelmütig sich Hark auch

wandeln kann, beweist der Nachfolger, in dem Wong Fei Hung

ausgerechnet die Weißen, nun Kollegen seiner medizinischen

Ambitionen, vor den rechtsextremistischen Anschlägen der

„Weißer-Lotus“-Sekte beschützt. Wie aufrichtig Hark diese

Gegenthese nun meinte (wirklich echt lässt sich keine Begegnung mit Vertretern von außerhalb empfinden) oder das unvermeidliche Arrangement mit

kulturellen Einflüssen anhand einer Serienstruktur motivieren

wollte, sei mal dahingestellt – auf jeden Fall erlaubt es einen,

unbelasteter an eine stringendere Geschichte heranzutreten, in der

sich Tante Yees Liebe zu Wong

Fei Hung mit festen Schritten weiterentwickelt und konzentrierte

Szenarien der Belagerung einen sympathischen Beschützer aller aus eben diesem

Herren machen. Für Hark bietet sich zudem manch Projektionsfläche

für morbide Eindrücke, die am frühesten Anfang seiner Karriere

noch omnipräsent waren, hier Häute abziehen, in der

Rücksichtslosigkeit der Sekte Kinder durch die Helden umbringen

lassen oder auch mal Hunde zu Menschenfutter verarbeiten. Donnie Yen

ist als verräterischer Kommandant ebenso vor Ort, bedingt dann auch

Angriffsflächen für luftige Kampfsequenzen, die höchstens noch von

sporadischen Honk-Momenten übertroffen werden („Ihr seid alles Flaschen!“). Nichtsdestotrotz

bleibt der Eindruck, dass Teil Eins trotz aller Hässlichkeit nicht

ganz so blass war wie sein Nachfolger, zumindest wilder auf Eigensinn

pochte als dieser Kompromiss einer Annäherung durch

Akupunktur und Kampfgeist. Der dritte Teil hingegen begibt sich von

den Feindbildern und nationalen Empfindungen her wieder mehr ins

Territorium des Erstlings, beschränkt sich dabei aber hauptsächlich

auf interne Intrigen und Kampfschulenrivalitäten, weniger auf Generalisierungen ganzer Kontinente anhand plumper

Propagandaphrasen.

Wesentliche Variationen von Altbekanntem bleiben

aber ebenso aus – Tante Yee und Wong Fei Hung reden zwar inzwischen

schon von Heirat, bleiben im Endeffekt aber immer kurz davor; ihre

Kamera nimmt sie noch immer enorm wichtig, inzwischen wird das Medium Film

aber auch gerne zur Verewigung der Kampfkünste und stichfester

Beweise genutzt, damit Hark nicht ganz der Hypokrisie beschuldigt

werden kann. Tolle Löwentänze lassen sich neben all dem noch als

Highlights der gewohnten Schauwerte feststellen, doch bei einem Film, der wie alle Teile an

die zwei Stunden Laufzeit innehat, verlaufen sich die Zwischenräume

dazu immer wieder in konventionelle Bahnen, die den gesamten Streifen

letztlich als Lückenfüller erscheinen lassen. Zwar ein solider

Lückenfüller, aber keiner, nachdem man noch mehr von Wong Fei Hung

sehen zu müssen glaubt - zwei weitere Filme und einige Trittbrettfahrer sollten dennoch folgen. Kurios ist die Reihe an sich allerdings

durchaus und bestimmt nicht ohne einige Höchstwerte des Charmes umgesetzt, auch wenn sie mir hauptsächlich eine stärkere kritische

Distanz zu Tsui Hark beigebracht hat. Niemand bleibt unschuldig in

dieser Welt, aber so ein wechselhafter Bezug zum Werk eines

Regisseurs ist nicht die schlechteste Sache. Mehr über die Gründe

für solch ein Hin und Her bei gerade diesem Mann lese ich

wahrscheinlich demnächst eh im von Esther Yau herausgegebenen

Sammelband analytischer Essays zur Hongkonger New Wave nach - „At

Full Speed“, so der Titel. Was ich der Vorschau da an lesenswertem

Potenzial entnahm, würde ich Euch da draußen ebenso gerne ans Herz legen.

Danach versuchte ich mich jedenfalls

wieder ein Stück weit mit Guy Maddin zu versöhnen, dessen „My

Winnipeg“ sich vom stilistischen Ansatz her dermaßen schnell

totreiten ließ, dass die inhaltliche Ebene, so sehr ich mich auch

für diese interessieren wollte, geradezu ersoffen war im Arsenal

verquaster Sperrigkeiten und narrativer Abzweigungen. Immerhin kamen

dann auch Pferdeköpfe vor, die aus dem ganzen gefrorenen Fluss

herausragten - in jedem Übermaß lässt sich eben doch noch was finden, was bei einem hängen bleibt. Mit ähnlichen Problemen hat sodann auch

„The Saddest Music in the World“ zu hadern, die geradliniger

auf den melancholischen Irrwitz Winnipegs zusteuert, mitunter aber

weiterhin an der Hektik ihres Autoren scheitert. Maddin wechselt die

Formate wie ein waschechter Oliver Stone, will sich aber in einer

Variation des Screwballs à la Old Hollywood

wiederfinden, der er ein wildes Schnittgewitter aus statischen und

entfesselten Kamerabewegungen aneignen möchte, beinahe gleichsam

überladen auf der Audioebene mitgestaltet, während die optischen

Filter schlicht keine Ruhe finden. Diese grundlegende Dissonanz des

Äußeren zum Inneren ist auf die Dauer natürlich anstrengend, bis

dahin kommt aber durchaus so manch genialer Witz aus der Mischung des Naiven mit dem Profanen heraus, wie absurd

die Ära der großen Depression in einen Wettbewerb um das traurigste

Lied der Welt verwandelt wird, zu dem sich alle Nationen des Globus

am Gipfel des schlichten Leidens, Winnipeg, antreffen.

Im

charakterlichen Ensemble sind die vergänglichen Beziehungskreise

zwischen Chester Kent (Mark McKinney), seinem Vater Fyodor (David

Fox), Bruder Roderick (Ross McMillan) sowie den Frauen derer aller

Leben, Lady Helen Port-Huntley (Isabella Rossellini) und Narcissa

(Maria de Medeiros), ohnehin tolle Spannungspunkte für den Flirt mit

der Tristesse und der Verklärung wahnsinniger Einsamkeit bis hin zur Musicalnummer der Todessehnsucht mit einer ordentlichen Portion Pazzaz - gerade

mal etwas über dem Status einer Karikatur hinaus und doch so gepeinigt vom

Schmerz des Planeten, dass dem Kurzweil ständig zugespielt wird und

gleichsam keine Zeit zum Atmen bleibt. Manchmal eine echt tolle Sache

und innerhalb der großen Kulissen mit Stock-Footage-Vermengungsflair

als Bündel an hysterisch schönen Einfällen aus dem Stand heraus ein Knallbonbon, teilweise

aber auch bis zur Redundanz hektisch überdreht bzw. am Zuschauer

vorbei inszeniert. Was hätte Maddin denn zu verlieren, wenn er sich

ein bisschen mehr Erdung und Sinnlichkeit erlaubt, um sein surreales

Großwerk greifbarer, gar pointiert durchscheinen zu lassen, als dass er

es immer wieder in der Überhöhung des Überhöhten zu verschleiern

versucht? An jenem Rätsel verfremdeter Schönheiten wird der

Widerspruch von Showfaktor und Misere vielleicht gänzlich

vervollständigt, kann und soll sodann ja nicht weniger als

delirierend-frustrierend wirken. Auf jeden Fall eine gute Erinnerung daran, dass

der Winter kommt und sicherlich keinerlei Übel der Welt verstecken können

wird.

Zurück zu Jet Li und dem Jahr 2001,

schließlich verschlägt es den guten Mann zu mehreren Welten, da

James Wongs „The One“ zur Jagd durchs Multiversum ansetzt.

Als Superverbrecher Yulaw entledigt er sich dabei Stück für Stück

seiner parallelen Pendants, um die durch alle alternativen Fassungen

seiner selbst aufgeteilten Kräfte in sich zu vereinen. Er ist quasi

der Kurgan, wenn dieser jedes Mal sich selbst enthaupten würde –

übrigens auch eine tolle Gelegenheit für Li, sich in dutzende dumme

Posen einzuleben und generell engagierter als ein Wong Fei Hung

aufzuspielen. Gejagt wird er dabei von seinen ehemaligen Kollegen des

MBI (Multiverse Bureau of Investigation), Roedecker (Delroy

Lindo) und Funsch (Jason Statham mit bereits schütterem Haupthaar),

die Yulaw davor aufhalten wollen, auch seine letzte Gegenvariante zu

vernichten, da dies ungeahnte Folgen für die Galaxis bedeuten

könnte. Doch wie das High-Concept so will, entkommt er und

bedrängt nun den ausgerechnet enorm gesetzestreuen Polizisten Gabe

Yu Law im Los Angeles unserer Erde, welcher außerdem ebenso

unglaublich starke Kräfte besitzt, sich aber keinen Reim darauf

machen kann. Die actionreiche Konfrontation der Beiden ist

unausweichlich, für eine Spielfilmdauer von unter 90 Minuten recht

optimal ausgefüllt und voller Missverständnisse, bei denen die

Polizeikollegen und Freundin T.K. (Carla Gugino) erst recht nicht

wissen, wie ihnen da zumute sein soll. Solch einer Prämisse nicht

total unterhaltungsorientiert zu begegnen, wäre James Wong

jedenfalls nimmer eingefallen, weshalb man sich mit der Transparenz

des Ganzen recht schnell verstehen kann, nicht unbedingt anfreunden

muss. Sein Film ist zudem recht jugendlich getrimmt, stets auf

Schauwerte zusteuernd sowie die inzwischen typischsten

Nu-Metal-Anlaufstellen auf dem Soundtrack vertretend,

was ihn zum Relikt seiner Zeit, aber auch ein gutes Stück unbedarft

macht. Einige Merkmale sind rückblickend dennoch leicht

bemerkenswert, wenn man sie Witte-mäßig aufbauscht: In jedem

Universum, ob es nun von Al Gore oder George W. Bush als Präsidenten

der USA geführt wird, setzt Wongs Perspektive zur Etablierung stets

auf die jeweiligen Gefängnisse an, in denen Fernseher mit den

jeweiligen Staatsoberhäuptern laufen. Das Problem der Mass

Incarceration, das sich hier schon prophetisch abzeichnet, ist

inzwischen ein hitziges Wahlkampfthema angekommen, hier zudem von

einer durchgängigen Gewalt gegen Autoritäten unterstrichen, bei

denen der Status der Uniform in Fakern wie Yulaw ohnehin

ambivalent aufgefasst werden kann.

Was für ein düsteres

Gesellschaftsbild, das hier jeweils zugrunde liegt, selbst im

comichaften Ausbau des suburbanen Normalolebens nie vollständig

aufgehoben wird. „The One“ mag in dem Gefühlsarrangement

zwar auch nur ein Produkt seiner zeitgeistlichen Symptome sein,

Ästhetik und Milieu irgendwo zufällig zwischen Rodney King und

„Matrix“ gefunden haben, aber es wirkt jedenfalls nicht

vollkommen abwegig, dass der PG-13-Film von der FSK weiterhin erst ab

18 freigegeben ist – die damalige Begründung stützte sich

angeblich auf das Echo zu den Amokläufen in Erfurt und Columbine,

irgendwie verliert der Film diese Bezüge auch dann nicht, wenn die

Versionen Jet Lis - ob gut oder böse stets obercool - hier manch

physikalischen Wahnwitz abziehen. Multischläge im Speedrausch,

Supersprünge, mit Leichtigkeit metallbiegende Tritte oder auch das

Zerquetschen des Gegners mit zwei Motorrädern in den Händen – bei

der Bandbreite an Manövern dürfte Terence Hills „Supercop“

bestimmt ebenso der letzte seiner Art im Multiversum sein. Gleichsam

schnippisch arbeitet sich der Film durch sein

Sci-Fi-Action-Prozedere, wie es ein ähnlich konstillierter

„Demolition

Man“ noch satirisch gefüttert hätte, hier stattdessen mit

einer Naivität funktioniert, die in ihrem Jungskino auch soweit ist,

keine Aufmerksamkeit auf Gabe Yu Laws asiatische Herkunft lenken zu

müssen oder gar Rassismus zu thematisieren, da die multikulturelle

Kollegenschaft sowie Freundin T.K. wie selbstverständlich eher vom

gegenwärtigen Fall der Identitätskanonade eingenommen werden.

Vielleicht spielt der Film doch in einem vorteilhafteren

Paralleluniversum zu unserem eigenen, höchstwahrscheinlich Kino

genannt. Okay, ich spare mir jetzt noch weiteren schnulzigen Pathos

zum Medium, schließlich muss man nicht mehr als nötig aus einem

eskapistischen Reißer wie diesem rausholen. Aber man darf schon

zugeben, dass die Actionszenen - vor allem im Duell Li gegen Li - in

ihrer eleganten Klarheit weiterhin frisch mitziehen lassen, das

Narrativ voller Klischees und Grellheiten ohne jeden prätentiösen

Ernst launig zur Tat schreitet, allerdings auch den Spagat zwischen

Unschuld und reeller Zwiespälte repräsentiert, wie er ab 2001 immer

präsenter, gar aufgehoben wurde. Oder könnte man sich nach z.B.

„The Dark Knight“ noch einen solchen Film wie „The

One“ vorstellen? Gut, beide besitzen eine hohe Anzahl an Hunden

(siehe „Der

Hund im Film“, Achtung Eigenwerbung).

Apropos, wie unmöglich wäre

inzwischen eine Verfilmung wie jene von Kenneth Branagh zu „Mary

Shelley's Frankenstein“? Im Zuge von „Bram Stoker's

Dracula“ produzierte Francis Ford Coppolas American Zoetrope

auch diese Adaption als eine Operette für die Leinwand, bei der von

Vorlagentreue nur oberflächlich die Rede sein kann, während im

Innern pausenlos das Herz der um Aufregung bemühten Neunziger pocht.

Branagh erlaubt sich vielleicht weniger expressionistische

Spielereien und Effekte als Kollege Francis Ford, doch die Unmengen

an Zoom und Bang, die in seiner Interpretation

vorherrschen, definieren Horror auf eine Art, wie er seitdem nimmer

mehr so romantisiert und brutalisiert zugleich auf den Mainstream

losgelassen wurde. Nun sollte man nicht soweit gehen, das Ganze in

„Meat Loaf's Frankenstein“ umzubenennen, schließlich ist

das Monster (Robert De Niro) zwischen allen Ambitionen des selbst

inmitten der Cholera flamboyant besessenen Viktor Frankenstein

(Branagh selbst, dauernd mit nacktem Oberkörper unterwegs) für ein

relativ zärtliches Portrait des vom Halbgott verstoßenen

Menschenwesen gut, das vielleicht einen bedachteren Film erfordert

hätte. Der Brite Branagh agiert in seiner Führung allerdings so

amerikanisch, dass er sich nicht schneller an die Kreation des

Unmenschen machen könnte, obgleich die Rahmenbedingungen entschieden

vom Gros an Adaptionen abweichen, vermeintlich introspektiv bei der

Kindheit Frankensteins ansetzen, seine erste Begegnung mit

Adoptivschwester/zukünftige Ehefrau Elizabeth (Helena Bonham Carter)

sowie den Tod der Mutter knapp 20 Jahre später aufzeichnen, an deren

Grab er schon explizit proklamiert, dass er nach einem Ende des Todes

suchen wird. Solche plakativen Kernsätze wie später auch „I

will have my revenge, Frankenstein!“ ergänzen sich mit Szenen,

in denen er anhand einer einzelnen blitzenden Wolke (witziger Effekt,

ne) seinen Bezug zur Elektrizität herstellt, während sich die

Kamera schon schwindelig dreht, um die Fassung der Charaktere darin

zu begreifen. Das hört auch dann nicht auf, wenn der gute Viktor aus

der Schweiz zum Studium nach Ingolstadt zieht und dort solange von

den Professoren zum Thema Leben und Tod ignoriert wird, dass er sich

an den leicht abtrünnigen Dr. Waldeman (ein unerkennbarer John

Cleese) hängt und dessen Experimente mit dem Nachleben zu beerben

gedenkt.

Doch hätte er mal auf die Vorzeichen des Films gehört, die

eine elektrisch wiederbelebte Affenklaue zum Knochenbrecher machen

und eine gleichsam reanimierte Kröte mit Glas-sprengenden Kicks

ausstatten, dass man schon die Ninja Turtles erwartet. Das

audiovisuelle Konzept platzt ohnehin fast aus allen Nähten, so

kinetisch und detailreich Branagh die Gotik als Abenteuer streift,

Blut sowie Fruchtwasser spritzen lässt und Patrick Doyles Musik

einen rührseligen Bombast in Richtung altdeutscher Dramatik à la

Wagner thematisiert; in all dem Trubel aber fast schon vergisst,

welch philosophische Kernspaltung in Shelleys Stoff gebettet ist.

Wenn er selbst als Schauspieler involviert ist, versucht er dieser

zwar in ausgewählten Szenen mit theatralischer Routine

entgegenzukommen, doch die Motivation zu Manie und späteren

moralischen Zwiespälten kann sich schon vom gehetzten Drehbuch

nimmer glaubwürdig gewichten, höchstens nach CliffsNotes-Manier

kohärent/spontan zusammenfassen, was ihn zum Zerstückeln von

Gliedmaßen gebracht hat und vor allem mit was für einer

unerklärlichen Apparatur er die Wiederbelebung ausführt. Zwischen

den Zeilen ist insofern nicht viel zu holen, packend kommt das

trotzdem halbwegs auf den Punkt, dass da ein Halbgott dem Tod trotzen

will, dem profunden Grauen seines Handelns aber erst in dessen allzu

menschliches Gesicht blicken muss, um seiner Verantwortung dafür aus

dem Weg gehen zu wollen, nachdem er sich allen anderen verschlossen

hatte. So hilflos der Mensch eben in die Welt geboren wird, ist auch

das Monster nun verloren zwischen Leben und Tod, seinem Aussehen nach

von allen verjagt und zwischen den Leichenbergen der Cholera

versteckt, ohne Sprache, nur mit „The One“-artigen Kräften

binnen der Verwahrlosung ausgestattet, wie Branagh das frühe 19.

Jahrhundert eben auch in der extremsten Kluft zwischen Arm und Reich

stilisiert, Frankenstein selbst quasi zum Bösewicht/Feigling der

Vernachlässigung formt. Später wird sein Monster ihm auch klar

machen, wie sehr es zwischen unbändigem Zorn und unendlicher Liebe

pendelt, vom Vater eine Weisung braucht, ihn für seine

Existenz hasst und doch ergeben um ihn trauern wird.

Das Monster als

empathisch-humaner Kern, abgekoppelt vom künstlichen Nabel eines

Göttergleichnis, funktioniert eben auch, weil es als einer der

wenigen Faktoren des Films langsam ist, Zeit zum Wachstum

erhält, sich von Grund auf gut für eine armselige Familie im Wald

einsetzt, die Belohnung einer kleinen Rose im Ärmel pflegt und dann doch von deren Reaktion auf seine Erscheinung

enttäuscht wird. Klar kann man da amerikanisiert heraus lesen:

„Anders sein tut weh.“, doch das Verständnis für den

Außenseiter - auch anhand eines blinden Mannes, der sein Mitleid in

der Abtastung des Gesichts ausspricht - kauft man noch am Ehesten ab,

ehe Elizabeth ihrer Sehnsucht für Viktor nach zur Hochzeit bewegen

will (klingt nach „Immensee“,

ebenso voll mit Tänzen, Erinnerungen und rahmenbildenden Flashbacks

im Schnee) und ansonsten nicht damit leben könnte, was er vor ihr

verheimlicht. Die anschließende Hochzeitsnacht inklusive Coitus interruptus

ist durchaus wieder Meat-Loaf-verdächtig auf den Spuren anderer

Romanverfilmungen nach Movie-of-the-Week-Prinzip unterwegs,

demnach der kitschige Kontrast zu Begegnungen im Eis, die

Frankenstein mit seinem verlorenen und wütenden Monster eingeht, um

weitere Todesfälle (nach Viktors kleinem Bruder und einer

Bediensteten) im Nachspiel seiner Verantwortung zu vermeiden. Wie in

Coppolas Dracularama ergibt sich eine Dreiecksbeziehung zwischen

Mann, Frau und Monster, was die Angelegenheit für Frankenstein

selbst noch mal pointierter ins Herz schneiden lässt, aber eben

wieder auch auf Branaghs operettenhafte Attitüde zurückweist -

allein diese riesige Treppe und manch ausgeschrieenes „No!“

inklusive Kamerafahrt in die Lüfte. Die Vermengung dieses brachial

zelebrierten Körpers mit der durchaus präsenten Gehirnmasse an

existenziellen Dilemmata scheint nicht durchweg reißfest,

enthusiastisch und doch verhalten, manchmal sogar passiv am Dasein seiner

Kreaturen interessiert. Es mangelt an Intimität, doch genau die

sticht im Kanon des Expressiven am Gelungensten heraus, bis die

Schlussminuten beides konträr wie stimmig als Klimax

leidenschaftlicher Gewalten vereinen. Ganz nach Art des Monsters:

Durchaus optimierbar, als Imperfektion dennoch sehenswert.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen