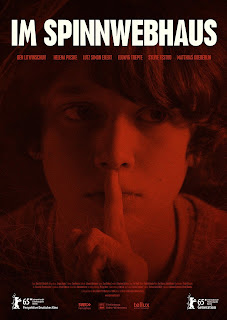

IM SPINNWEBHAUS - Ab und an

erfreut es, einem Film begegnen zu dürfen, der sein stilistisches

Anliegen nicht als Zwang versteht, sondern anhand jener Grundlage

auch Elemente einfließen lassen darf, die normalerweise der

Subtilität halber eliminiert werden müssten, sei es verdeutlichende

Symbolik, Musik oder dramaturgische Kernsätze auf dem Pfad zur

manifestierenden Fantastik. Im Fall von Mara Eibl-Eibesfeldts

Debütspielfilm macht das ohnehin nochmal Sinn, wenn die kindliche

Perspektive eine verstärkte Rolle dort spielt, wo diese in ihrer

Selbstversorgung allein gelassen wird, nachdem die Mutter (Sylvie

Testud) für einen Kampf gegen Dämonen im sogenannten Sonnenthal das

Feld geräumt hat. Jene Ansage besitzt zweifellos befremdlichen

Anklang, schließlich ist das Narrativ in einer zeitgenössischen

Provinzstruktur verinnerlicht, gewissermaßen aber auch zeitlos in

seinem Prozedere kreiselnd, so wie das Schwarz-Weiß der Kamera

(Jürgen Jürges) Kontraste verstärkt und geradezu in einer

Zwischenwelt des Verlorenen lagert. Der gotische Reiz dieser

Rahmengestaltung fließt folglich auch in die Wahrnehmung der

Protagonisten ein, deren Häuslichkeiten ohne Aufsicht Erwachsener zu

einem Keimherd sondergleichen verkümmert, Massen an Spinnweben

herbei fördert, im Mangel an Einkommen auch Energieressourcen

abstellt, bis sich das Trio an Kids in ihrer selbst zusammengebauten

Höhle verkriecht.

Die Höhle, jenes Fort aus Stühlen,

Decken und liebgewonnenen Kleinigkeiten ist durchaus eine kindliche

Kunst, die jeder irgendwann mal mitgemacht hat, als sei es ein

Urinstinkt aus vergangenen Jahrtausenden der Evolution - zurück in

die Geborgenheit kleinster Zellen, in jenem Kontext aber auch zum

Zusammenhalt unter den Umständen ungewisser Einsamkeit. Bis dahin

verfestigt sich der Film aber auch nicht zur gnadenlosen Dramatik, im

Gegenteil. Der älteste von dreien, Jonas (Ben Litwinschuh),

übernimmt so gut er kann den Haushalt und mogelt sich durch die Welt

nachfragender Erwachsener, während er seinen Geschwistern Wahrheit

und Pflicht zugleich auf den Alltag zu schreiben fähig ist - bis zu

einem gewissen Punkt, versteht sich. Seine vorgezogene Reife ist eben

nur eine erforderte Maßnahme, deren Qualifikation soweit reicht, wie

ihn die flapsigen Sprüche seines Bruders Nick (Lutz Simon Eilert)

und die drollige Ziellosigkeit der vierjährigen Schwester Mielchen

(Helena Pieske) nicht vorzeitig aus der Fassung bringen, wohlgemerkt

der Organisation mit Schule, Kindergarten, Ernährung und Co. wegen

auch zu Tabletten treiben. Der erforderte Hang zur Kompetenz und

Autorität liegt eben auch im Zwiespalt mit dem Kindsein, was eine

tief schürfende Verletzlichkeit offenbart und genauso von der

Inszenierung empathisiert wird, ohne von den kleinen Darstellern

forcierte Emotionen und Phrasen zu verlangen, so wie jene

Ausnahmesituation am inneren Kostüm der Unschuld anschlägt.

Die Schuld wird aber auch nicht auf die

Mutter abgeladen, so wie ihre Psyche am selben Subjekt Liebe und

Schrecken gleichzeitig vorherrschen lässt (zeigt sich auch im

Verhältnis zum Vater, dem sich die Kinder ebenso nur ambivalent

öffnen können), vielleicht schon von Vornherein im Stil so

definiert, in zerrütteten Familienverhältnissen binnen trister

Provinzialität womöglich aber noch befeuert wird, so finster die

Nacht voller Bäume und verfolgender Lichter auf die Seele drückt.

Dies setzt sich auch bei Jonas fort, der auf seinem von „Nobody

knows“ (ferner auch „Fast Food Family“) inspirierten

Weg hilfloser Verantwortung noch der urigen Gestalt Felix (Ludwig

Trepte) begegnet, einem rätselhaften Goth voll diebischer Impulse,

welcher einem magischen Wesen ähnlich Wünsche erfüllt, zusammen

bei nächtlichen Einbrüchen ins Lager des örtlichen Supermarkts

aushilft und doch nie von einer absoluten Sicherheit zeugt, so wie er

einen Fluch an Jonas' Situation zu erkennen vermag. Die Omen häufen

sich sodann im Strudel der Verwahrlosung und Armut, aus dem man nicht

ausbrechen kann, so wie die Regeln der Mutter dafür Sorge tragen

sollen, dass man sie ihrer Verfassung wegen nicht von ihren Kindern

trennt, was natürlich auch eine ungesunde Abhängigkeit erschafft,

wenn Jonas und seine Geschwister das Vertrauen in einer Lücke

aufrechterhalten müssen, welche allesamt in ein Vakuum einbrechen

lässt.

Die Liebe im Umgang miteinander scheint

aber stets ungebrochen, so wie die Kinder eben auch keinen Zynismus

absondern, sei es nun durch Mierchens Versuche des „Piep piep

piep, wir haben uns alle lieb“ beim mickrigen Abendessen oder

in Nicks Aufmüpfigkeit der Empathie zur Schwester wegen, um ihren

Geburtstag in jenem Loch von Zuhause noch gebührend feiern zu

dürfen. Sich an den Kleinigkeiten festhalten zu müssen, auch die

Verzweiflung aller spüren zu können, in der Jonas seiner Rolle

wegen auch fast zur Kapitulation getrieben wird, macht eben das

tragische Herzstück dieses Films aus, der aus der Sorge heraus

sodann auch in die entlegensten Winkel schauen kann, um die Hoffnung

am Raben und am Friedhof vorbei ersehnen zu können, so vergänglich

er auch die Behütung der Erwachsenen zeichnet, wie hilflos diese

durch Jonas der Intervention verwiesen wird, wenn die Extreme seines

Daseins mehr als nur eventuell die Trennung von seiner Familie

bedeuten würde, auch wenn sie bereits das Existenzminimum erreicht

haben - zumindest zusammen in verschworener Schweigepflicht.

Erstaunlich ist, dass jene Ballung der Zwänge dann eben doch noch

eine Fülle an Perspektiven aufbietet, visuell dynamisch bleibt und

auch manch musikalische Dramatisierung glaubwürdig anbandelt, so

natürlich das Ensemble diese und sich selbst mitnimmt, wie sich

zudem allgemein das Unglaubliche mit wahrhaftiger Selbstzerstörung

ergänzt.

Letzteres ist eben ohnehin selten

nüchtern zu begreifen, so profund der Sachverhalt schon emotional

gesehen ankommt. Nicht, dass die Form hier zur Sentimentalität

greifen müsste, doch die Nähe menschlicher Erfahrung traut sich

hier einfach auch, in die finstere Verzerrung des Irrationalen zu steigen, diese im Selbstverständnis aufgehen zu lassen, zärtlich

und furchterregend zu gestalten, während die realen Konsequenzen

stets geerdet bleiben, vonseiten der Kindlichkeit eh nur bedingt

beeinflusst werden können, aber Verständnis erhalten und ihre

Ängste daher genauso irrational in naiven Gesten verbrennen.

Gleichsam schickt sich auch der unberechenbare Faktor Felix an, das

gegebene Chaos einer disfunktionalen Familie aus eigener Erfahrung

nachvollziehen sowie umsetzen zu können, worauf die vorzeitige

Wiederherstellung einer gewissen Norm gleichsam keine Spuren

vorheriger Desolation zu verwischen imstande sein dürfte (siehe auch

die einigermaßen geistig verwandte Netflix-Serie „Stranger

Things“). Mit moralischen Eindeutigkeiten hält sich diese Mär

dann schlussendlich auch zurück, zumindest ist fürs Erste eine

Sicherheit gegeben, die gleichsam temporär das Kindsein

rekonstruiert, aber nicht aus jenen Kontrasten des Schwarz-Weiß

entlässt - man wird ja auch nicht jünger. Dass solch bittersüße

Wahrhaftigkeiten im Sinne eines Films so oder so nicht ohne

Konstruktion auskommen, wird durch dieses Beispiel gewiss nicht

aufgelöst, in Sachen kraftvoller Vermittlung macht jene aufmerksame

Studie des inneren wie äußeren Zerfalls aber keine halben Sachen,

um das Kind als wachsenden Menschen wahrzunehmen, der mit den

Erwachsenen ebenbürtig zwischen den Fronten von Realität, Idealen

und Ängsten zu bestehen versucht.

(Anmerkung: Die online erhältlichen Abzüge der Filmposter sind auflösungstechnisch der letzte Scheiß, daher der Screenshot)

48 STUNDEN BIS ACAPULCO - Zurück

auf Anfang, Blick frei für Klaus Lemkes Langfilmdebüt, welches als

Reflexion zum Genrekino zeitgenössischer Natur scheinbar wenig mit

dem Oberhausener Manifest gemein haben wollte. Von einem Beispiel

dessen, was bei jenem Regisseur später zum eigenwilligen Format

avancierte, könnte man dennoch nicht zu 100 Prozent reden, so

verhältnismäßig kontrolliert (zudem von Max Zihlmann geschrieben)

auf den Spuren von Goddard, Eskapismus, Noir und Zeitgeist-Chic

gegangen wird, um das Abenteuer in der Desillusionierung zu finden.

Lemke selbst schien jene Erfahrung im Sinne seines Bezugs zum Kino

innerhalb dieses Films sowie dem Nachfolger „Negresco**** - Eine

tödliche Affäre“ gemacht zu haben, weshalb die Jahre darauf

mehr wahre Typen in seinem Werk Platz nahmen. Der Ansporn zur

Verwirklichung dessen markiert hier jedoch schon sein Revier, so wie

aus den Topoi ein geiles Ideal gebildet und gebrochen wird. Die

Ballung an Stilmitteln weist liebevoll und schnurstracks auf das hin,

was dem jungen Menschen von der Leinwand aus als Sehnsucht anschlägt,

mitunter auch verkauft wird, über die Kolportage hinaus aber die

Freiheit verspricht, wie man sie sich offenbar am ehesten verdienen

kann: Mit Macht, Kühnheit und Coolness hinaus aus dem Mief der

Gewohnheit. Lemke versteht allerdings schon in hiesigen Gefilden

solche Werte zu projizieren, wenn sich Roland Kovacs Musik wie ein

Italo-Western über München legt, die tollen Schlitten auf ihre

Designer-Villen steuern, deren Fahrer der Party bewusst fremd

bleiben; Sex, Frühstück und Swimming-Pool im wahrscheinlich ebenso

gepachteten Sommer dulden. Der messerscharfe Schnitt und die

ebenbürtige Kameraführung (u.a. Niklaus Schilling) zwischen

losgelöstem Trieb und schleichendem Raubtier suggerieren dabei ohne

Beihilfe dramaturgischer Behauptung den Meister, Chers „Sunny“

liefert dazu die passenden Akkorde.

Gruner (Alexander Kerst) heißt der Gastgeber, ein gemachter Mann und Herr des Geldes, welcher den kleinen Fisch Frank Murnau (Dieter Geissler, mit einem in „Paul“ wiederkehrenden Rollennamen) gleichsam impulsiv und gelassen - quasi nach Art des Films - auf eine Mission schickt, Dokumente für Bares an einen Amerikaner in Rom zu schleusen. Die Details dazu werden alsbald MacGuffins im Ambiente geheimnisvoller Abgeklärtheit, in denen die Tatsachen aber so helle scheinen, wie sie die Schwarz-Weiß-Optik knallhart zu konzentrieren vermag. Das beinhaltet eben auch eine von Lemkes profunden Thesen, nämlich wie restlos erlegen man dem Blick einer Frau ist, komme was wolle. Gruners Tochter Laura (Christiane Krüger) ist sodann als Begleiterin ebenso dabei, schon träufelt die Sonne ins Gefährt und bringt die Laune der Bewegung, doch am pumpenden Bass bemerkt man bald Motive, die unter der Haube klopfen sowie die Pläne Franks durchkalkulieren lassen. Immer nur wenige Worte reichen für die nächsten Minuten aus, seine stille Eleganz öffnet Wege und lässt doch so vieles verborgen. Manchmal glaubt man wirklich, er könne im Moment an der Spitze der Welt stehen. Dann wiederum bleiben aber noch die wilden Momente, eben das grundsätzlich Menschliche zwischen den Zeilen: Liebe, Ungeduld, Schulden und Schwäche. Dass er vor Laura nur ersteres zeigt, macht ihn groß; doch es ist scheinbar nur gespielt, wenn er alles doch zwischenzeitlich für eine andere, Monika (Monika Zinnenberg), arrangiert, Gruners Plan zu seinem Gunsten umformuliert, so wie er von ihrer Erscheinung - nackt mit Zigarette - gebannt ist. Sicher wird er nachts auf den Straßen dadurch auch nicht, so wie sich der Topos Verfolgungsjagd anmeldet und den Schulden wegen einen nassen Klumpen an ihm hinterlässt, später vom einstigen Chef (Lemke selbst) aber noch einen halbwegs klärenden Spaziergang mitkriegt.

Es wird gequalmt und es qualmt. Allmählich wird es also Zeit zu verschwinden und da jettet der Film in mächtig Horizont-geißelnder Fahrt erstmals nach Rom, wo die Instrumentalversion von „Summer in the City“ mehr als nur unbewusst den Style hochpusht, obgleich die Erscheinung des Amerikaners Cameron (Roland Carey) jede Romantik von Geschäftswegen her unterbindet, die Frank und Laura seitdem so zwiegespalten knüpften. Es steckt dann auch jede Menge Frust in Franks Leberrausch, welcher sich daraufhin in Camerons Strandhaus ausschlafen muss, während dieser mit Laura in den Wellen vögelt, wie sich die gemachten Macher der Erde eben an jener austoben. Gegen eine Ladung Blei sind sie aber auch nicht gewappnet, so schnell und vergänglich Vertrauen, Gefühle und Geschäfte zusammenbrechen, wenn das vergänglichste von allen, das Geld, zum Ego lockt. Frank bleibt vor Laura stoisch, doch von ihr weg geht der Film mit ihm daraufhin in den Panik-Modus über, fliegt nach Mexiko und von dort aus nach Acapulco, so wie sich die Paranoia an Verfolgern bestätigt, die Bilder umso straffer die Schlinge um den Hals ziehen, je weniger Worte in den Schlund zwingen. Letzterer ist aber auch ein selbstgewählter; ein Träumer, der unmöglich das kriegen kann, was er verlangt, auch nicht die Frau. In dem Ambiente schielt das Leben noch heraus, das Singen über Kalifornien und die letzte innige Begegnung mit dem Frieden inmitten pechschwarzer Gefahr, doch für den Pathos der Melancholie hat Lemke da letztendlich wenig übrig, auch wenn er nicht zum Zynismus abdriftet. Der Eskapismus verschlingt sich stattdessen selbst und da wird das Begräbnis kalt wie grandios, von seiner Form in die Konklusion gesteuert und dennoch stets mit Lust nach Knarren, Karren und Scheinwerfer gesehnt. Die Wiederauferstehung ließ nicht allzu lange auf sich warten, doch der Weisheit letzter Schluss konnte im neuen deutschen Kino so keiner richtig benennen.

SAN ANDREAS - So wie die Saison an explosiver

Kinoware mit sommerlichen Flair allmählich früher abzieht als

gedacht und damit kurioserweise auch dem Wetter folgt, empfiehlt es

sich, auch mal einen Blick zurück zu wagen und das Heimkino für

einige schöne Stunden der Alltagsflucht zu bemühen. Dann begegnet

nämlich seiner Erinnerung: Hey, 2015 hatte doch noch diesen

Katastrophenfilm mit Dwayne „The Rock“ Johnson in petto und

obwohl vielerlei an seiner äußeren Fassade nach der Standardklausel

des Genres schreit, bemüht sich Regisseur Brad Peyton nicht nur um

eine effektive Konzentration der vertrauten wie willkommenen Topoi,

sondern bastelt für das Unterbewusstsein auch eine äußerst

menschliche Erfahrung inmitten der digitalen Zerstörungsorgie darin

hinein, aus welcher eine ganz saftige Ladung Herzblut geschöpft

wird. Vieles davon hängt anfangs dennoch mit einer Charakterisierung

zusammen, wie sie ein Roland Emmerich nicht weniger simplistisch

auffahren, höchstens mit noch mehr Charakteren füllen und eine

Ballung an Stereotypen riskieren würde. Das Geschehen bleibt hier

stattdessen strikt auf höchstens zwei Handlungslinien befestigt: Den

Experten und den Menschen, die in gewöhnlicheren Berufungen mit dem

Desaster zu hadern haben. Im Grunde wäre zweitere Ebene zwar

vollkommen ausreichend gewesen, wenn man bedenkt, dass die erstere -

via Paul Giamatti als seismologischer Wissenschaftler Dr. Lawrence

Hayes - mehr darauf konzipiert ist, Plausibilität in die

Geschehnisse zu infusieren, als dass sie mehr zur Grundthese

individueller Willenskraft im Angesicht der Überwältigung addieren

würde. Immer wieder goldig zwar, wie Amerika anhand jener Ideologie

in Filmen über den Dingen stehen kann, indem der gesellschaftliche

Struggle am stellvertretenden Beispiel gelöst zu werden scheint (und

die Suggestion leistet sich Peyton mit dem epischsten Pathos im

Regal), doch hier kommen noch Ideale ins Spiel, die Distanz und Nähe

zugleich hervorrufen.

Jemand, der mit Raymond Gaines

(Johnson) und seiner Erscheinung mithalten kann, möchte man dieser

Tage jedenfalls dringend öfter vorfinden. Fakt ist, dass er als

Meister im Rettungseinsatz zwar den lockeren raushängen lassen kann

und mit seiner Statur zu jeder (bereits zu Beginn bewiesenermaßen

noch so unmöglichen) Heldentat fähig ist, aber eben auch mit der

anstehenden Scheidung von seiner Frau Emma (Carla Gugino) zu hadern

hat. Die Gründe dafür liegen sodann am Trauma, eine der zwei

gemeinsamen Töchter verloren zu haben, gerade ihr nicht zu helfen

imstande gewesen zu sein. The Rock hält sich in der

Darstellung dieser Trauer überraschend zurück, nicht weil man ihm

Talentfreiheit attestieren muss, so wie insbesondere das letzte

Drittel (nicht bloß an ihm) den genuinen Ausbruch offenbart, wenn das trotz aller

Umstände Gebliebene ihm erneut zu entgleiten droht. Er bleibt eben

auch sich selbst treu und demnach kein Stoiker, doch der designierte

Held lässt sich an ihm durchweg festmachen, so wie das Genre seine

Protagonisten nun mal projiziert und zudem mit Angehörigen

ausstattet, die dessen Werte reflektieren und für den eigenen

Selbstbeweis umsetzen. Beispiellose Güte und Bescheidenheit sind

demnach seine Markenzeichen im Kontrast zu seiner Erscheinung,

durchweg besonnen verhält er sich auch gegenüber seiner der Zukunft

ungewissen Ex, weshalb beide im Zusammenspiel stets den Konstanten von

Streit und Häme entgehen, als hätte der Film eine Utopie zur

Beobachtung ausgestellt. Gleiches gilt für die Tochter Blake

(Alexandra Daddario), von der ein Charakter später behaupten wird,

dass sie schlicht unglaublich sei - und damit gar nicht mal falsch liegt. Die äußere und innere Schönheit

wie Kompetenz an dieser Frau übertrifft sogar manch Superhelden in

der Vorbildfunktion, gibt dennoch weder die durchsexualisierte

Gafferfläche noch den Übermenschen, wenn nur die wenigsten

Situationen ohne die Hilfe der Gemeinschaft zu meistern sind.

Dennoch übt sich der Film natürlich

im Habitus, dem großen Massensterben inmitten jener Parteien nur

bedingt adäquat emotional begegnen zu können, auch wenn die

Darstellung dessen wenig Halt macht, digitale Körper in gespaltene

Straßen, Tsunamis, Wirbelstürme und Brände zu werfen. Ohnehin

klingen wiederum einigermaßen befremdliche Zwischentöne auf, wenn

dieser Vertreter des kontemporären Blockbusters ebenso gierig

dem Untergang frönt, eine Materialschlacht am Computer unter die

3D-Brillen streut und zweifellos an der Exploitation

teilnimmt. Die Erwartungen werden also auch erfüllt,

gleichsam sind die Antagonisten dann auch Abgekoppelte von

grundlegender Empathie, klassischen Familienmodellen und auch so

gnadenlos überzeichnet, dass ihr Ableben objektiv gesehen schon

zynische Töne mitbringt. Wichtig ist hier aber, von wessen

Perspektive diese Ereignisse gezeigt werden, wie sie eine ungefähre

Katharsis für den Sachverhalt der Filmfigur ergeben und jenseits von

Gut und Böse einen inneren Prozess reflektieren. Mithilfe von Dr.

Hayes scheint der Film von dieser Deutung beinahe ablenken zu wollen,

doch zu beinahe jeder Minute steht das Verhältnis der Familie Gaines

zur Debatte, wie sie ein zerstörtes Stück von sich selbst mit

Ersatzlösungen zu glätten versuchen, bis der Schmerz in angestauten

Übermengen ausläuft und mit dem Drang zur letzten, aber möglichen

Chance konfrontiert. Die Mechanismen einer Scheidung und den

Wiederaufbau anhand eines solchen Films zu verstehen, mag absurd

klingen, doch vielerlei Signale tragen die Botschaft front and

center ins Bewusstsein, wenn man neben der offensichtlichen

Spaltung Kaliforniens vom Rest Amerikas (welche wohlgemerkt über den

ganzen Kontinent zu spüren sein wird) z.B. den Stiefvater in spe

auscheckt. Dabei ist der millionenschwere Architekt Daniel Riddick

(Ioan Gruffudd) in seiner Fassung außerhalb der Erdbeben-Begegnung

kein von Vornherein konspirierendes Monster oder dergleichen, doch er

teilt schon früh seine Unerfahrenheit mit der Erziehung mit, so wie

er sein Leben lang eher seine Gebäude aufzog.

Das Eingeständnis wäre plump, wenn er

sich im Endeffekt wirklich nur um sein Werk kümmern würde,

stattdessen gibt es sein unqualifiziertes Verständnis der ihm

angetrauten Familie preis, die er im Angesicht der Verzweiflung und

eigener Hilflosigkeit sogar im Stich lässt, auch wenn der Film sein

Bewusstsein dazu offen hält (wie seine Orientierungslosigkeit parallel mit die größte Furcht innerhalb jener Katastrophen repräsentiert). Wirklich subtil wird die Sache nicht

gehandhabt, doch Regisseur Peyton will gewiss nicht die Ahnung einer

Prätention ermöglichen, wenn sich anhand der großen Show doch so

viele kleine Wahrheiten spielerisch aufzeichnen lassen. Dafür darf

Kylie Minoque als Riddicks Schwester schon früh die giftige Tante

ansetzen und sterben lassen, indem das Erdbeben jene Sache erledigt,

ehe Emma und Blake auf ewig mit ihr zusammenhängen müssen. Später

wirft scheinbar schon jede Erwähnung der Riddicks ein böses Omen

auf das Weiterkommen der Wiedervereinigung, der Anblick eines seiner

im Bau befindlichen Wolkenkratzer allein erzeugt wohl schon ein

Nachbeben. Es ist alles over-the-top und in der Direktheit

auch ein schön anpackender Faktor, wenn man die

Selbstverständlichkeiten betrachtet, mit denen sich die

Familienmitglieder wieder den Weg zueinander bahnen, bei der Hemmung

in der Reflexion zur Vergangenheit einer geographischen Hürde

begegnen und im Gegenzug abheben, wenn Einsicht und Aussprache die

Klärung untereinander bringt, das eben noch nicht alles verloren

ist. Ohnehin belohnt „San Andreas“ die Positionierung zur

positiven Menschenkenntnis im Taylor-Gespann, welches in seiner

Brüderlichkeit schnell mit Blake zusammen findet, wenn sie sich auf

Charakterwerten der Vernunft und Hilfe gegenseitig stützen, dafür

ihre Handy-Nummer absahnen und diese dennoch als erstes dazu

benutzen, um sie im Geröll zu finden.

Triviale Impulse darf man hier durchaus

nicht ausschließen, doch an der vermittelten Kohärenz findet sich

dann doch ein humanistischer Ansatz ein, der sich zum Finale hin

immer mehr steigert, obgleich die kleinen Helden ganz groß werden und sich sogar Zeit nehmen, um Plündereien zu vereiteln oder alten Mitmenschen den Superjeep zu überlassen.

Monsterwellen, Frachter und einstürzende Stadien in deren Gegenwart werden

bezwungen, weil das Vertrauen sich nicht mehr hemmen will und trotz

der Angst durchzieht. Letztere bleibt ja dennoch bestehen und spielt

erst recht auf, wenn die Tapferkeit der Güte scheinbar nach all dem

überstandenen Größenwahn voller Naturgewalten an der vom Menschen

geschaffenen, ferner von Riddick installierten Panzerglasscheibe zu

scheitern droht. Vor allem, da jene Situation genau das Trauma

wiederholt, welches die Gaines-Familie schon viel zu lange mit sich

trägt, als wären sie im Limbus gefangen, was am Medium Film sowie

an der vorherrschenden Haltlosigkeit des Chaos ohnehin kein allzu

falscher Gedanke wäre. Dass Peyton da durchaus auf reeller Ebene die

Emotionen herausholen kann, ist ihm ja zweifelsohne gegeben, doch das

Szenario ist an sich nicht mal etwas Besonderes im Wust an

Jahrzehnte-langer Genre-Installation, dass es umso mehr beeindruckt,

wenn es eben nur in seinem Rahmen noch so intensiv beim Zuschauer

ankommt und sich dafür nicht mal einen Bruch heben muss. Selbst den

Käse mit der Flagge am Ende noch aufzutischen (neben vielen Klischees, die vermieden wurden), verbittert die

Erfahrung noch nicht mal, sondern scheint nur konsequent in dieser

Fantasie einer Schmerzbewältigung, die selbst inmitten des

plattentektonischen Genozids geradewegs zum Optimismus zu steuern

fähig ist. Ist das noch aufrichtig unbedarft oder ein verstecktes

Epos über das Bestehen der Menschlichkeit vom Innern heraus?

Wahrscheinlich beides.

Bonus-Zeugs:

Diese Woche habe ich knapp 11700 Wörter und so ziemlich einen ganzen Samstag an Arbeit in folgendes Video gesteckt, das sich in etwa als Fortsetzung zu jener Batman-v-Superman-Geschichte anhören lässt, die ich im April schrieb, aber gleichzeitig auch ein Stück spekuliert und reflektiert, was ich von nachfolgenden Werken des DCEU erwarte oder eben nicht. Es geht genauer um die heiß erwartete Zusammenführung der Justice League und wenn sich ein Stoff für Räudige Hoschi-Fiction anbietet, dann diese dramaturgisch durchweg haarsträubende Baustelle voller bescheuerter Witze. Ich beneide niemanden in der Position, einen stimmigen Film draus zu machen und hoffe auf das Beste oder eben Merkwürdigste von Zack Snyder. Solange dürfte mein Projekt zum Anhören vielleicht nur Hardcore-Fans sättigen, aber im Nachhinein macht ein Vergleich wohl auch Spaß. Wie auch immer der Schlussstrich gezogen wird, würde ich mich freuen, wenn sich ein Leser hier auch dafür entscheidet, mir für knapp 86 Minuten zuzuhören. Ich hätte an dieser Stelle sonst gerne auch schon Texte für die Ultimate Edition von Batman v Superman (sehr gut, vor allem in Sachen Superman eine profunde Ergänzung) sowie Suicide Squad (enttäuschendes Mittelmaß ohne ersten Akt) anbieten können, doch die harren noch ihrer Veröffentlichung, was eben außerhalb meiner Kontrolle liegt. Unter diesen Umständen aber nicht vergessen: Danke im Voraus und viele Grüße aus der kreativen Höhle!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen